Nel suo ricordo di Gianni Toti sui «Cahiers du Cinéma»

(marzo 2007) Jean-Paul Fargier esordisce con la rievocazione

di una sequenza di SQUEEZANGEZAÙM (1988): la prua

virtuale della corazzata Potemkin che squarcia lo schermo

bianco, come a dirigersi verso gli spettatori. Alla RAI di

Torino, aiutato dai suoi “montautori” e dai suoi “chimeramen”,

Toti aveva sperimentato le strumentazioni per gli

effetti elettronici e realizzato in video l’idea di Ejzenstein,

che avrebbe voluto, alla fine del suo film, una lacerazione

reale dello schermo da parte dell’immagine della prua che

avanza. LA CUIRASSÉ POÈTEMKINE, così Toti aveva rinominato

il film in quel suo videopoema che è un omaggio alle

utopie artistiche e politiche del Novecento, al linguaggio

transmentale di Chlébnikov, alla poesia di Majakovskij.

Frammenti di film si susseguono, intrecciandosi alle

musiche: Toti li rielaborava proprio come faceva con le

parole, per creare significati (“sognificati”, diceva) nuovi,

nuove associazioni di memoria e di immaginazione.

«Faceva cose nuove con le vecchie – scrive ancora Fargier.

Con associazioni forsennate, innesti, sovrapposizioni

di strati, intreccio di frammenti». Del resto, «nei suoi

testi brulicano parole-valigia lanciate in italiano, in francese,

in spagnolo, in russo, in inglese, con la sua voce di

poliglotta post-joyciano ispirato dal trans-linguismo,

arrotolando le sillabe come un declamatore sulle scene,

staccandole l’una dall’altra per far meglio gustare l’origine

di ognuna, spesso prelevandole da lingue diverse. Il suo modello era lo “zaùm” di Chlébnikov: la marmitta futurista, il melting-pot di tutti i linguaggi fusi per creare un parlare inaudito, il solo degno di esprimere la novità

dei tempi rivoluzionari». Quella del cinema è una

traccia che percorre tutta la riflessione e la creazione artistica

di Toti. A partire dalla battaglia per il grande cinema

di poesia, nel dibattito culturale del dopoguerra. «Io

e alcuni altri – una minoranza, effettivamente – eravamo

contrari a tutta l’esaltazione, la retorica neorealista nel

cinema e negli altri campi... Noi, proprio con un rifiuto e

un’uscita di campo, facevamo altre cose... Il cinema celebrato

in tutto il mondo per noi era retrivo nei confronti

del grande cinema di poesia... per quel cinema verista,

naturalista, gli Ejzenstein non esistevano...», mi aveva

detto in una conversazione (Roma, 1995).

Amico di Zavattini – con cui aveva collaborato per i CINEGIORNALI

LIBERI, non cessava di polemizzare con un cinema

inteso come “macchina da prosa” (così diceva), incapace di

articolare, elaborare, trasformare poeticamente la realtà in

linguaggio “altro” o, peggio ancora, piegato a esigenze di

propaganda politica, tentato dall’infausto richiamo del

“messaggio”. È illuminante rileggere oggi i suoi contributi

per la rivista «Cinema & Film», come quello su Ejzenstein

e Vertov (1967) in cui si dialoga con le problematiche

della cine-verità e del cine-occhio. Vi si intravedono, tra le

righe, affermazioni simili a quelle che Toti farà poi, negli

anni Ottanta e Novanta, sul presunto super-occhio elettronico.

«Non basta essere “maestri della vista” – scriveva nel

1967 –, bisogna creare le cose da vedere e che non ci sono

nella verità visuale dell’occhio umano e dell’occhio cinematografico

se non interviene l’autore mitopoietico a farti

conoscere ciò che lui ha costruito per dirti la vita guardata

con gli strumenti più perfezionati, agili e intelligentemente

e persino artisticamente manovrati». A Dziga Vertov

aveva dedicato, nel 1994, PLANETOPOLIS: a lui, la “trottola

volteggiante”, citato in immagini con frammenti de L’UOMO

CON LA MACCHINA DA PRESA; il progetto stesso di questa

gigantesca “video-poem-opera” aveva preso le mosse da

un Simposio sul cineasta, a Mosca, nel 1992. E SQUEEZANGEZAÙM

è un’opera video intessuta di omaggi al cinema:

quello classico (John Ford), quello d’animazione, quello

delle avanguardie storiche. Atto d’amore nei confronti di

un secolo di rappresentazioni e utopie schemiche, quelle

che ci hanno reso tutti “spettratori”, spettatori di ombre, di

spettri, di sogni. Un cinema che si trasforma, proprio nel

senso dello “zaùm”, del linguaggio transmentale di Velimir

Chlébnikov. Torna indietro, si ripete, gioca con se stesso,

si avvita su altre immagini, percorre altre forme, ricrea

didascalie e titoli, come accadrà poi in tutta la produzione

“poetronica” di Toti. Ricordo, durante la post-produzione

di PLANETOPOLIS, il trattamento di immagini di OTTOBRE di

Ejzenstein, con la folla mandata all’indietro, le bandiere

colorate in rosso sul bianco e nero; le sequenze di Pelescian,

di Medvedkin, di Vertov, di Ruttmann ma anche di

documentari scientifici; di Lang, Pennebaker, Marker...

Del resto, forse la sua opera video più toccante, quella che

ha conquistato alle arti elettroniche vari autori e vari critici

(come si è detto recentemente al festival di Clermont-

Ferrand, durante un omaggio a Toti) è INCATENATA ALLA

PELLICOLA del 1982 (una delle parti della TRILOGIA MAJAKOVSKIANA

per la Sperimentazione RAI). Quel frammento di pellicola, di due minuti, salvato dalla distruzione e donato a Toti dall’amica Lilj Brik, compagna per tanti anni

di Majakovskij, veniva dal film di Nikandr Turkin del

1919: vi recitavano i due,mettendo in scena la storia di una

ballerina che esce dallo schermo per amore del giovane

“reale”. Grazie all’intuizione delle possibilità di metamorfosi

e dilatazione temporale e delle alterazioni spaziali e

cromatiche del video, grazie alle parole recitate, alle citazioni

poetiche, all’ingrandimento di dettagli e gesti, a ripetizioni,

incantamenti, malinconie storiche (“malincosmie”,

come diceva Toti), il frammento (ri)diventa opera compiuta,

interpreta nell’arco di un’ora le speranze e le delusioni

di un’intera generazione di appassionati rivoluzionari della

parola e dell’arte, porta alla luce e a nuova vita una

scheggia di memoria altrimenti destinata alla scomparsa.

In modo poetico, evocativo, talora enigmatico, queste

opere sono anche un percorso di riflessione politica,

offrono materia di dubbio e pensiero sull’ascesa e il declino

(o il provvisorio silenzio) del comunismo, che Toti

aveva rinominato “coSmunismo” per sottolinearne la

vocazione planetaria, a venire, al di là di questa o quella

frettolosa e malintesa applicazione.

Il cinema Gianni Toti non lo aveva solo amato, commentato,

studiato, utilizzato nei video. A un certo punto lo

aveva anche fatto, sia come attore (per Faccini, gli

Straub, Gutierrez Alea e altri), sia come soggettista e sceneggiatore

di molti testi che sono rimasti allo stadio di

progetto, sia con due film realizzati: E DI SHAÙL E DEI

SICARI SULLE VIE DA DAMASCO (1973) e ALICE NEL PAESE DELLE

CARTAVIGLIE (1980, operazione cui sono correlati anche

un libro e un 45 giri musicale).

È interessante rileggere oggi i dibattiti (soprattutto su

SHAÙL, montato da Roberto Perpignani e interpretato da

GeorgeWilson) su riviste di quel periodo, da «Cineforum»

alla «Rivista del Cinematografo» a «Cinema Nuovo» e a

«Cinemasessanta». Si tratta di un film che capovolge l’idea

di “cinema storico” e che si costruisce con salti temporali,

provocazioni (i titoli di testa a metà del film), effetti, come

a chiamare il video, più versatile e malleabile della pellicola,

più disposto per la sua natura vibratile e puntiforme

alle “piegature” del linguaggio. «Penso ai film (dice Toti in

uno di questi articoli) come a “libri di immagini sonore e

visive”, che possono quindi aver bisogno di prefazioni, di

post-fazioni, di interventi sulla tessitura, indicazioni utili

al lettore-spettatore perché si fabbrichi da solo le sue “chiavi

di lettura” o di “slettura”, o di “illettura”...».

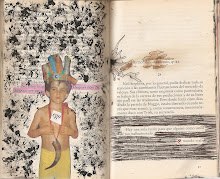

Scrittore di tutte le scritture, Toti ci fa capire qui come nel

suo itinerario creativo non si tratti di “passare” da un mezzo

a un altro, da una scrittura a un’altra (magari più evoluta

tecnicamente). La pagina – letteralmente e metaforicamente

– è una sola, foglio bianco e chiarore dello schermo,

superficie di proiezione cinematografica e quadro del

monitor. Negli anni Ottanta Gianni Toti diventa unmaestro

della sperimentazione in elettronica, internazionalmente

conosciuto, premiato, celebrato (più all’estero che in Italia,

va detto) fra i pionieri più radicali e più colti del panorama

video. Torna nella “poetronica” la sovversione dei linguaggi,

torna il cinema (medium ormai “completamente nato”

secondo Toti) come modulo del discorso in video, ma

nascono anche figure mai viste prima, avventure di forme,

impaginazioni e creazioni – anche in digitale – di

straordinario impatto sensoriale, intellettuale ed emotivo.

Se leggiamo le analisi critiche del suo lavoro letterario e poetico (come quelle, acutissime, di Giuseppe Zagarrio) riconosciamo le “figure retoriche” totiane, le sue invenzioni, i suoi capovolgimenti di linguaggio, le sue decostruzioni,

anche nelle immagini video: così come il suo respiro

planetario e cosmico, la sua “ironia antroposociologica”, il

suo sguardo sul futuro possibile e “poesibile”. Come ha

ben dimostrato una giovanissima studiosa, Silvia Moretti

(quanti giovani intorno all’opera di Gianni Toti, quanta

attenzione e passione riscuote il suo lavoro negli studenti

che vi si accostano o che l’hanno conosciuto di persona), si

tratta di uno schermo-video-pagina da percorrere con la

scrittura, sfogliare, attraversare, «in una continuità di reciproco

nutrimento tra l’arte scrittoria e visiva». Del resto, i

suoi video-poemi sono affollati di lettere e parole danzanti

e vive, animate (futuristicamente), divenute immagini o

contenitori di immagini; il cinema stesso, prelevato per

“frasi”, diventa un elemento del discorso: commuove un

piccolo Gramsci infagottato, filmato a Mosca (in GRAMSCIATEGUI),

commuove la ballerina Lilj che ha nostalgia della

tela bianca dello schermo, i soldati a cavallo che tornano

indietro, le masse avanzanti che non avanzano più... Pagina,

cinema, video? Parola, scrittura, musica?

Forse la lezione più alta di Gianni Toti, inscindibile dal

rigore e dalla freschezza che assumeva in lui l’esame puntuale

delle varie arti che ha attraversato (e di cui è stato

anche un teorico, formulando concetti e coniando terminologie),

sta proprio in questa poetica e in questa pratica

artistica della compresenza e dell’assunzione “totale” dei

linguaggi. Che fa del resto tutt’uno con la feconda, appassionata

convivenza – nella sua arte e nella sua esperienza

di vita – di tante lingue vive e “morte”, di tanti capolavori

letterari di tutti i tempi, di tante e diverse suggestioni

musicali, conoscenze teatrali, filmiche, scientifiche, filosofiche.

Ma anche di tanti paesi attraversati, persone note e

ignote, incontrate e mai dimenticate, avventure straordinarie,

straordinarie battaglie: umane, poetiche, politiche,

intellettuali. Il partigiano Vania, il militante del “proletariato”,

volentieri cantava quei versi del musicista e poeta

argentino Atuahalpa Yupanqui, cantore degli Indios e dei

dannati della terra, che aveva inserito anche in PLANETOPOLIS:

“prima esser uomo, poi poeta”.

Anche in questa direzione andrà riletta e ripensata e

“riscritta” la sua opera. E ri-vissuta. In modi diversi e nuovi

ma sempre producendo e ragionando e scrivendo e filmando

e inventando e creando senza mai arrendersi al

facile, all’ovvio, al noto. E ancora scrivendo e creando e

ragionando e filmando e producendo e…

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario